씨름의 기원

씨름의 유래를 원시시대로부터 자연발생적으로 생겨나 발달한 운동으로 볼 수도 있으나, 씨름이라는 형태는 한국이 유일무이합니다. 씨름은 인류 발생과 때를 같이하고 있다고 할 수 있습니다. 즉, 5,000년의 한민족 역사와 함께 하고 있는 전통문화이자 오락, 스포츠인 것입니다.

씨름의 유래를 원시시대로부터 자연발생적으로 생겨나 발달한 운동으로 볼 수도 있으나, 씨름이라는 형태는 한국이 유일무이합니다. 씨름은 인류 발생과 때를 같이하고 있다고 할 수 있습니다. 즉, 5,000년의 한민족 역사와 함께 하고 있는 전통문화이자 오락, 스포츠인 것입니다.

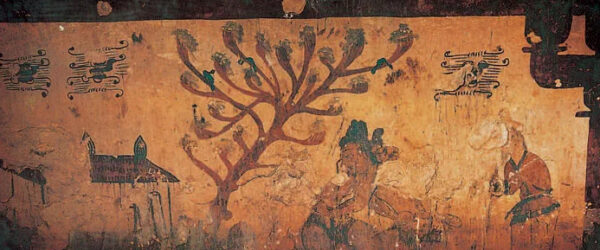

2016년 ‘씨름 국가무형문화재 지정가치 조사 연구용역’을 진행한 연구진은 씨름의 각종 문헌, 유물, 회화 등의 사료를 근거로 우리 씨름의 역사를 약 1600여 년으로 추정했다. 부족국가 시대의 씨름은 자기보호 수단으로 행해진 것으로 추정할 수 있으나, 직접적인 사료가 부족하여 역사적 근거를 제시할 수 없는 한계를 지닌다.

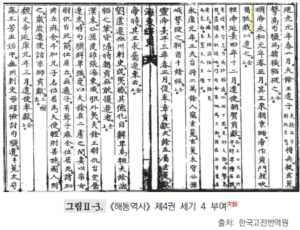

다만, 《후한서》 동이열전과 《해동역사》 제4권 세기 부여(夫餘)편에는

“순제順帝 영화永和 원년136년 정월에 부여 왕이 경사京師에 와서 조회하자 순제가 황문고취黃門鼓吹와 각저희角牴戱를 보이게 하고 전송했다.”라는 기록이 보인다.

우리씨름과 유사한 사료로는 BC 2800~2500년 경의 메소포타미아 문명의 “레슬링하는 수메르인”이 있으며, 중국 전국시대기원전 475년~기원후 221년의 흉노족 씨름 그리고 북위 시대기원후 386년~534년의 산시성 대동출토물에서 발견된 벼루에 새겨진 각저도는 우리 씨름과 매우 유사하여 향후 상호연관성을 찾아볼 필요가 있다.

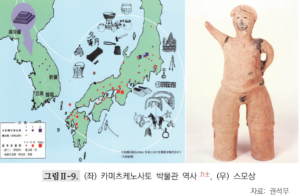

백제 사신이 일본을 방문했을 때 기록도 있다.

《일본서기》 제24권 황극천황 원년642년 7월 22일(음)

“가을 7월 초하루 을해, 백제 사신 대좌평(大佐平) 지적(智積) 등에게 조당에서 잔치를 베풀며, 어떤

자료에는 건장한 장정에게 명하여 백제 의자왕의 조카 교기(翹岐) 앞에서 ‘상박(相撲)’을 하게 했다. 지적(智積) 등은 잔치가 끝난 후 교기의 문 앞을 보며 절했다.”

그리고 《속일본기》 제40권 금황제 환무천황 8년789년 자료에는 고구려 사람 배래(背奈)의 상박(相撲) 기록도 보인다.

삼국시대에는 우리 씨름이 일본에 전해졌을 것으로 추정하고 있으나, 백제사신이 일본에 방문했을 때 이미 스모(相撲)를 하고 있던 것으로 보인다.

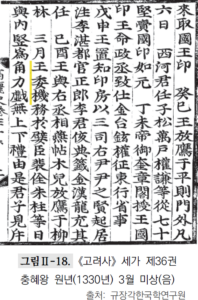

“왕이 나라의 중요 업무機務를 폐신嬖臣 배전裴佺·주주朱柱 등에게 맡기고 날마다 내수內竪와 함께 각력희角力戲를 하는 바람에 상·하의 예의가 없어져 버렸다.”라는 기록이 보인다.

다만, 충혜왕이 씨름을 즐긴 곳은 고려 개경이 아닌 원나라 수도 연경(베이징)이다. 이후 충혜왕이 고려에 돌아와서는 씨름을 관람했다는 기록이 세 차례 더 나온다. 이후 고려시대의 씨름기록은 《고려사》와 《고려사절요》 에서는 찾아볼 수 없다.

A) 각력희(角力戲), 각저희(角抵戲 角觝戲) 입니다.

A) 각력희(角力戲), 각저희(角抵戲 角觝戲) 입니다.

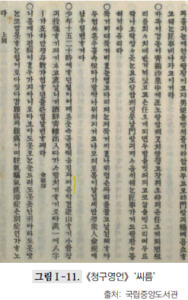

조선시대 씨름에 관한 최초의 기록과 어원은 세종대왕때의 보인다. 《세종실록》에 세종대왕은 씨름을 관람하기도 하며, 씨름을 시켜 잘하는 자에게는 상품을 주고, 혹은 갑사로 삼기도 하였다.라는 기록이 보인다. 최초의 ‘씨름’ 어원은 《훈민정음》 석보상절에서 ‘실흠’이 보이며, 1463년에 간행된 《묘법연화경》에는

“상박은 저각야(相撲抵角也)”라고 기록되었고 이를 《훈민정음》으로 풀이한 《묘법연화경언해》에는 “相샹撲빡은 실훔이라.”라는 기록이 보인다. 또한, 여러 사료에 실훔, 시름, 씨름, 쓰름, 씨, 름, 입힐훔 등의 용어가 있으며, 최초의 씨름은 1728년 《청구영언》에서 보인다.

한국 사람들이 가장 존경하는 이순신 장군의 《난중일기》에는 네 차례나 씨름(角力) 기록이 담겨있다. 이순신 장군은 장수들과 병사들이 오랜 전쟁의 시름을 잊게 하려고 씨름을 시키기도 하였고, 상금으로는 쌀말을 주었다. 씨름기록이 가장 많은 시기는 숙종 때 약 24건의 기록이 《승정원일기》에서 보이며, 청나라 사신이 조선을 방문했을 때의 기록들이 주로 보인다.

《조선왕조실록》에서 명종은 동궁별감 박천환의 거짓 논란과 관련하여 씨름을 최초로 금지시킨 인물로 등장하며, 《승정원일기》 영조편에는 상원일에 씨름을 금지한 기록과, “윤창주(尹昌周) 장사(壯士)”와 “장사(壯士) 조두흥(趙斗興)”에 관한 기록이 있다. 그리고 《일성록》에 영조는 “92세 노인에게 처용무(處容舞)를 추는 사람과 ‘씨름(角觝戲)’을 하라고 하였는데, 노인이 잘하여 영조는 대단하다.”라고 하였다.라는 기록이 보인다.

조선시대 씨름 풍속화로는 단원 김홍도의 씨름도, 혜원 신윤복의 대쾌도, 행려인물도, 유숙의 대쾌도, 무명의 태평성시도, 백동자도, 기산 김준근의 단오에 시름허고, 시름허고, 각희, 시흠허는 모양 등이 있다.

A) 맞습니다.

조선왕조실록에서 세종대왕때 씨름기록은 10회로 가장 많이 나옵니다. 씨름을 관람하시기를 즐겼고, 씨름하다 실수로 사람이 죽게 되었을때는 교형에 처하지 않고, 장례비를 물어주도록 하였습니다.

A) 세종대왕은 왕비인 소헌왕후가 죽자 세종은 그의 명복을 빌어주기 위해 석 가의 일대기를 글과 그림을 남기는《석보상절釋譜詳節》을 편찬하였는데, 여기에 ‘실흠’이 등 장합니다. 연도는 1447년입니다.

A) 직접 씨름을 한 기록은 없습니다.

다만 이순신 장군의 난중일기에 기록된 씨름은 장수들과 군사들에게 잠시나마 전쟁의 시름을 잊고 즐겁게 해주기 위한 이순신 장군의 뜻깊은 배려가 보입니다. 단지, 군사훈련의 목적이 아닌, 장수와 병사들에게 즐거운 시간을 만들어 주려는 의도가 난중일기에는 잘 드러나 있습니다.

A) 그렇습니다.

“김홍도는 아비의 상사를 만났을 적에 상자를 범했다는 비난이 있었는데 개전의 정이 전혀 없고, 장사를 지낸 후에는 늘 서울 집에 있으면서 동류들을 불러 모아 오로지 장기와 바둑 두기로 일을 삼았으며 혹 각력으로 겨루기도 하면서 슬픔을 잊고 방자하게 노는 꼴을 보는 자가 침 뱉지 않는 자가 없었습니다.” 선조때 오성과 한음의 이항복은 어려서부터 씨름을 잘하여 도전하는 이가 없었습니다.

본격적으로 씨름이 경기화된 것은 1927년 ‘조선씨름협회(회장 김동형)’가 창립되면서부터다. 조선씨름협회 창립을 기념하기 위해 12월 20일부터 22일까지 중앙기독교청년회 주최, 동아일보사에서 후원하는 ‘제1회 전조선씨름대회’가 종로기독교청년회관에서 개최되였다. ‘정규씨름(오른씨름)’의 초대 챔피언은 뚝섬의 신득윤, 통씨름은 함흥의 현명호로 결정되었다. 경기장은 멍석을 깔고 한 것으로 보이며, 상의를 입고 신발을 신었다.

조선씨름협회가 창립된 이후에는 지역별로 ‘제1회 전조선씨름대회’가 인천, 평양, 개성 등의 전국 각지에서 개최되기 시작하였다.

1929년 〈제1회 전조선씨름대회〉는 조선씨름협회 주최, 조선체육회와 조선일보 후원이며 9월 28일부터 29일까지 휘문고보 운동장에서 일반 개인전과 각 중등교대항전이 열렸다. 개인전에서는 이도남이 우승을 차지하여 농우를 상품으로 받았다.

중앙기독교청년회에서는 단오절을 맞아 6월 10일부터 12일까지 3일간 종로청년회관 뒷마당에서 〈제2회 전조선씨름대회〉를 개최하기로 했다. 이번 대회는 왼씨름과 바른씨름(오른씨름)을 모두하고, 선수들의 대회 참가비는 20전으로 결정했다. 조선씨름협회는 경기방법에 혼선을 줄이기 위해 〈오른씨름은 샅바를 오른손으로 잡고, 왼쪽 귀를 맞대는 것이고〉, 〈왼씨름은

이와 반대로 하는 것을 의미하는 것〉이라 하였다.

1929년 6월 4일 황해도 재령군에서는 씨름대회를 개최하기로 하고 시민들에게 돈을 모금하던 중 일제에 의해 발기인이 호출당하고, 심문을 받아 씨름대회를 개최하지 못했다. 《한민족독립운동사 자료집》에 의하면, 조선총독부에서는 씨름대회를 빌미로 지역유지들이 시민들을 상대로 하여 독립자금을 모금하려 한 것으로 보고 있다.

1938년 7월 20일, 조선씨름협회는 제1회·제2회 〈전조선씨름선사권대회〉를 통하여 씨름에도 승단제를 두었다.

최초의 여자씨름대회는 1937년 10월 5일 전라북도 옥구군현 군산시 대야면에서 개최되었다. 옥구군 대야면 지경소방조 주최, 조선일보 지경분국과 대야면 후원으로 개최된 지경씨름대회는 9월 30일부터 10월 5일까지 지경 시장에서 개최되었다. 그리고 10월 5일에는 여장사 30여 명이 참가하며 대성황을 이루었다.

조선씨름협회는 1940년에 들어서며 어려움을 겪는다. 8월에 동아일보·조선일보의 폐간으로 대회 후원이 없어졌고, 1941년 12월에 일본은 하와이의 진주만을 기습하여 잠자는 사자의 코털을 건드린다. 전장이 확대되자 일본제국의 조선 압박은 더 심해졌다. 〈조선어학회사건〉으로 1942년에는 이극로 회장이 구속되고, 1943년 일본은 조선 교육 정책에서 조선어 교육을 폐지하면서 조선 내부의 반항을 잠재워야 했다. 사실상의 조선씨름협회는 이름만 남아 존재하는 수준이었고, 지역별 작은 씨름대회 소식만 간간이 전해졌다.

1945년 8월 15일, 일제에 의해 강제 점령당했던 조선은 해방되며 그 기쁨을 만끽하지만, 이념논쟁 등으로 정국은 다시 혼란에 빠진다. 서상천은 1945년 10월 1일 조선씨름협회를 설립하고, 1946년 ‘조선씨름협회와 대한민주청년동맹 주최, 조선일보 후원의 〈전국씨름대회〉는 서울 덕수궁 정원에서 왼씨름과 바른씨름 개인전, 단체전은 전국중등학교 대항전’을 우여곡절 끝에 개최한다.

민속씨름 체급은 공모전을 통해서 산의 높이대로 태백급, 금강급, 한라급, 백두급 4체급으로 시작하다가, 1987년 12월 태백급 폐지, 1991년 5월 금강급까지 폐지하였으나, 오히려 기술씨름보다는 힘씨름이 되면서 관중들로 외면당했다. 현재는 태백급(-80KG), 금강급(-90KG), 한라급(-105KG), 백두급(-140KG) 4체급으로 하고 있으며, 설날 장사씨름대회, 단오 장사씨름대회, 추석 장사씨름대회, 천하장사 씨름대축제 등의 민속씨름이 개최되고 있으며, 6개의 민속씨름리그를 운영중에 있다.

현재 남자 19개 팀이 민속씨름에 참여하고 있으며, 여자씨름단도 6개가 있다. 여자 생활체육 대회는 전국생활체육대축전, 전국여자천하장사 및 대학장사씨름대회, 전국생활체육 大장사씨름대회, 대통령배전국씨름왕선발대회가 열리고 있다.

2016년 3월 씨름 등재신청서를 유네스코(UNESCO) 사무국에 접수하였고, 2018년 11월 26일 남북한 공동의 유네스코 인류무형문화유산이 되었다.

2016년 씨름 국가무형문화재 지정가치 조사 연구용역을 통해 2017년 1월 4일 국가무형문화재 제131호로 지정되었다.

2023년에는 ‘한국씨름 동작데이터 연구용역’을 통해 AI에 씨름 동작을 학습시키는 계기를 마련하였으며, ‘씨름 겨룸세 개발’을 통하여 씨름 세계화에 힘쓰고 있다.

세종때 승정원 연리 김이는 역사 안사의와 씨름하여 이겨 이름을 남깁니다.

이순신 장군의 난중일기에 성복이란 자가 가장 잘했다는 기록이 보입니다.

수메르 레슬링과 비슷한 우리 씨름